Rochlitzer Porphyrtuff ist erster „IUGS Heritage Stone“ Deutschlands

Die International Union of Geological Sciences (IUGS, https://www.iugs.org/) ist die Dachorganisation aller Geologen weltweit. Sie verleiht auch den Titel „IUGS Heritage Stone“ für Bausteine/Natursteine, die in bedeutenden Bauwerken und Denkmälern verwendet wurden und damit ein integraler Bestandteil der menschlichen Kulturgeschichte auf internationaler Ebene sind. Im Herbst 2022 wurde der Rochlitzer Porphyrtuff als erstes deutsches Gestein in einer Reihe von bisher 32 Nominierungen mit dieser Auszeichnung gekrönt.

Die Urkunde dazu wurde am 30.05.2023 im Rochlitzer Rathaus vom Initiator für diese Auszeichnung, Prof. Heiner Siedel von der Technischen Universität Dresden-Institut für Geotechnik- Fachbereich Angewandte Geologie im Beisein von Vertretern der Region Rochlitz und des Nationalen Geoparks Porphyrland überreicht.

Rochlitzer Porphyrtuff auf der Website der Kulturerbesteine (Link)

Einen Fachartikel zum Rochlitzer Porphyrtuff als erster deutscher Kulturerbestein „Heritage Stone“ finden Sie HIER

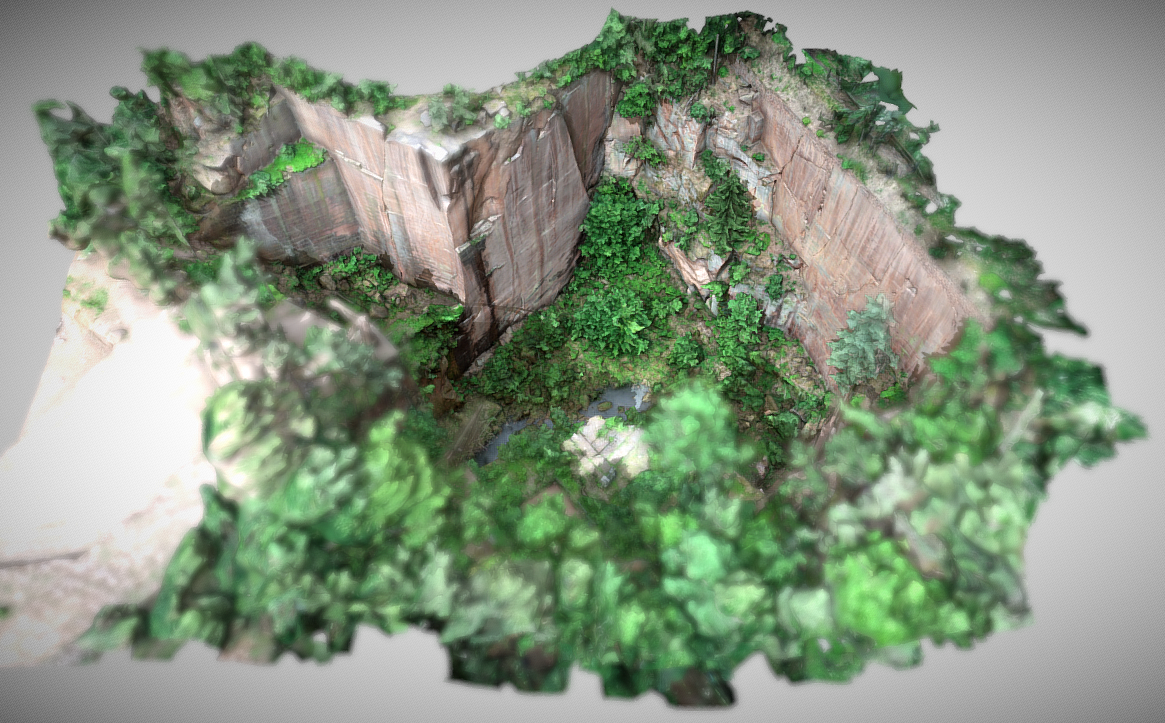

Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg

Foto: Bastian Rakow

3D-Visualisierung des Gleisbergbruchs

Prof. Dr. Heiner Siedel übergibt die Urkunde „IUGS Heritage Stone“ an den Oberbürgermeister der Stadt Rochlitz, Frank Dehne

Schloss Rochlitz

Foto: Martin Rust

Pöppelmannbrücke in Grimma (Foto: Frank Schmidt)

Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig

Foto: Bernhard Weiß